Digitalisierung in kleinen Unternehmen – Status Quo, Herausforderungen und Chancen

Viele kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) – vom Solo-Selbständigen über Handwerksbetriebe bis hin zum klassischen Mittelstand – stehen vor der Frage, was Digitalisierung für sie konkret bedeutet. Digitalisierung ist längst kein Thema mehr nur für Großkonzerne: Sie betrifft alle Branchen und Betriebsgrößen gleichermaßen. Gerade in Handwerk und kleineren Dienstleistungsbetrieben schlummert hier viel Potenzial, wird aber oft noch zögerlich ausgeschöpft[2]. In diesem Einstieg in unsere Blogreihe zeigen wir, wo kleine Unternehmen aktuell stehen, welche Hürden es gibt und vor allem, welche Chancen die digitale Transformation bietet. Dabei erklären wir alles in einfacher Sprache und mit praxisnahen Beispielen, damit auch Digitalisierungs-Einsteiger gut folgen können.

Wo stehen kleine Unternehmen bei der Digitalisierung?

In den letzten Jahren hat sich viel getan: Immer mehr kleine Betriebe nutzen digitale Technologien. Im deutschen Handwerk setzen inzwischen gut zwei Drittel der Betriebe digitale Anwendungen ein – deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. Besonders seit der Corona-Pandemie ist die Bedeutung der Digitalisierung stark gestiegen: Über die Hälfte der Handwerker (56 %) sagt, die Pandemie habe dem digitalen Wandel einen Schub gegeben, und 55 % sind überzeugt, dass Digitalisierung die Existenz ihres Betriebs sichert[4]. Auch in anderen Branchen gehören digitale Werkzeuge im Geschäftsalltag zunehmend dazu, von der Online-Kommunikation bis zur digitalen Buchführung.

Grundlegende Digitalisierungsschritte haben viele kleine Firmen bereits unternommen. Zum Beispiel verfügen nahezu alle Handwerksbetriebe (97 %) heute über eine eigene Website, um für Kunden auffindbar zu sein[5]. Rund 4 von 10 Betrieben sind in sozialen Netzwerken aktiv, Tendenz steigend. Digitale Plattformen für Bewertungen oder Aufträge (wie z. B. MyHammer) werden ebenfalls zunehmend genutzt. Solche Online-Präsenzen und Tools gehören für die meisten Kunden längst zum Alltag – kleine Unternehmen ziehen hier nach, um sichtbar und erreichbar zu bleiben.

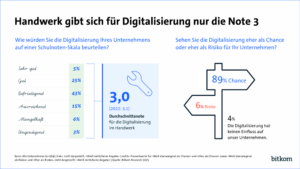

Allerdings fällt die Selbsteinschätzung vieler kleiner Unternehmen verhalten aus. In einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern bewerteten die Betriebe ihren eigenen Digitalisierungsgrad durchschnittlich nur mit der Schulnote „befriedigend“ (3,0)[7]. Das heißt, man sieht viel Luft nach oben. Immerhin fühlen sich nur wenige als komplette Digitaleinsteiger: Drei Viertel der Firmen geben sich selbst eine befriedigende oder bessere Note, nur

etwa ein Viertel stuft sich schlechter ein Wichtig ist: Die positive Einstellung überwiegt. Die Mehrheit der kleinen Unternehmen sieht die Digitalisierung eher als Chance denn als Risiko für die eigene Zukunft[9].

Handwerksbetriebe benoten den Stand ihrer Digitalisierung im Durchschnitt mit „befriedigend“ (Schulnote 3,0). Gleichzeitig sehen 89 % die Digitalisierung als Chance für den Betrieb, nur 6 % halten sie für ein Risiko.

Diese Zahlen verdeutlichen: Viele kleine Unternehmen erkennen die Bedeutung der Digitalisierung, auch wenn sie sich selbst noch kritisch beurteilen. Tatsächlich wollen laut aktuellen Befragungen 29 % der Unternehmen (aller Größen) ihre Investitionen in Digitalisierung erhöhen, um nicht den Anschluss zu verlieren[10]. Die digitale Transformation ist also im vollen Gange – aber sie ist für kleine Betriebe auch ein Kraftakt.

Welche Herausforderungen bremsen kleine Betriebe?

Wenn die Vorteile so klar scheinen, warum zögern manche Unternehmen noch? Dafür gibt es mehrere Hürden, die gerade kleine Firmen häufig nennen:

- Zeitmangel im Tagesgeschäft: Vielen Inhabern fehlt im Alltagsstress die Zeit, sich intensiv mit Digitalprojekten zu beschäftigen. Der digitale Wandel bleibt oft liegen, weil das Tagesgeschäft Vorrang hat. In Umfragen gilt „keine Zeit“ als eines der größten Hindernisse bei kleinen Betrieben[11]. Die digitale Transformation wird daher leicht als Zusatzaufgabe empfunden, die neben dem Kerngeschäft schwer unterzubringen ist.

- Hohe Kosten und Investitionsrisiken: Neue Software, Hardware oder externe Beratung kosten Geld – ein knappes Gut in manchem kleinen Unternehmen. 69 % der Handwerksbetriebe schrecken beispielsweise vor hohen Investitionskosten zurück[12]. Man fürchtet, dass sich die Ausgaben nicht lohnen oder das Budget überfordern. Gerade wenn Umsätze knapp oder unbeständig sind, werden Digitalisierungsprojekte deshalb aufgeschoben.

- Komplexität und Unsicherheit: Digitalisierung kann kompliziert wirken. Kleinbetriebe haben oft keine eigene IT-Abteilung, die alles regelt. Die Vielzahl an Technologien und Begriffen (Cloud, KI, IoT, usw.) überfordert leicht. Viele Unternehmen geben an, dass die hohe Komplexität der digitalen Transformation eine echte Herausforderung darstellt[11]. Dazu kommen rechtliche Unsicherheiten (z. B. beim Datenschutz) – man ist unsicher, was erlaubt und sicher ist, und das hemmt die Umsetzung[11].

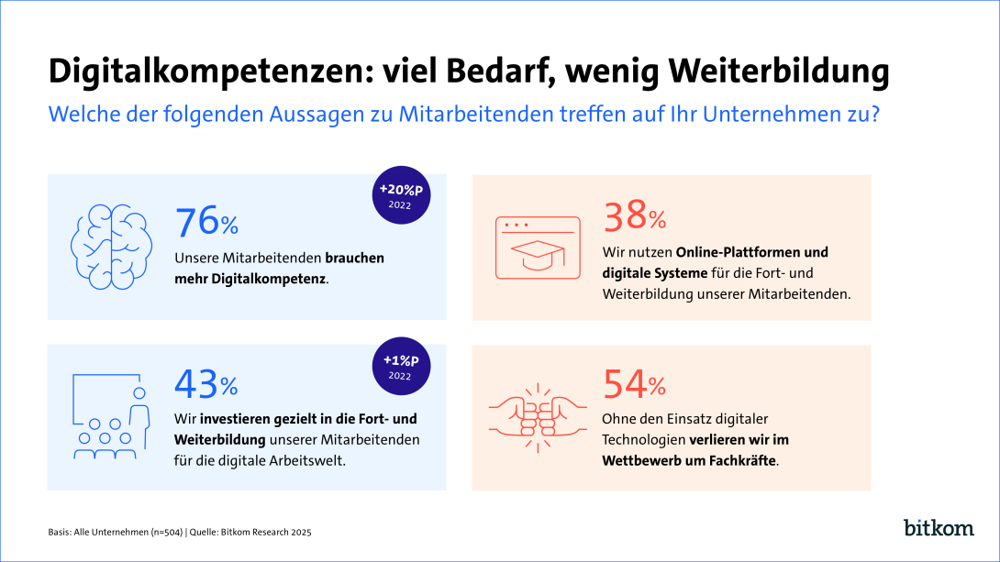

- Fehlende Digitalkompetenzen: Nicht jeder kleine Betrieb hat Digital-Experten im Team. Drei von vier Handwerksbetrieben sagen, dass ihre Mitarbeiter mehr digitale Kenntnisse benötigen[13]. Gleichzeitig investieren bislang erst 43 % gezielt in digitale Weiterbildung[14]. Es besteht also ein Qualifizierungsbedarf – man weiß oft nicht, wer die Digitalisierung im Betrieb praktisch umsetzen soll. Neue Technologien erfordern Know-how, das erst aufgebaut werden muss.

Quelle: bitkom

76 % der Handwerksbetriebe sehen bei ihren Mitarbeitern Nachholbedarf bei Digitalkompetenz. Doch nur 43 % investieren aktiv in digitale Fort- und Weiterbildung, obwohl 54 % befürchten, ohne digitale Technologien im Wettbewerb um Fachkräfte ins Hintertreffen zu geraten.

- Fachkräftemangel: Eng verbunden damit ist der generelle Mangel an Fachkräften, der kleine Unternehmen plagt. Vielen Betrieben fehlen Mitarbeiter – und insbesondere fehlen oft junge Leute mit Digital-Know-how. Das erschwert natürlich digitale Projekte. Umgekehrt sagen 54 % der Handwerksbetriebe, dass sie ohne moderne digitale Technologien bei jungen Fachkräften an Attraktivität verlieren[14]. Hier entsteht ein Teufelskreis: Fehlendes Personal bremst die Digitalisierung, und fehlende Digitalisierung erschwert die Personalgewinnung.

- Technische Infrastruktur: In manchen Regionen kämpfen kleine Unternehmen noch mit lahmem Internet. Gerade im ländlichen Raum berichten 49 % der Betriebe von zu schwacher Internetversorgung[15]. Ohne Breitband-Anschluss wird selbst die motivierteste Firma beim digitalen Arbeiten gebremst. Auch interne IT ist eine Hürde: Ältere Computer oder Software, die nicht mehr unterstützt wird, können den Fortschritt hemmen.

- Sicherheitsbedenken: Fast alle kleinen Firmen machen sich Gedanken um IT-Sicherheit und Datenschutz. Neue digitale Lösungen bringen die Sorge mit sich, gehackt zu werden oder sensible Daten zu verlieren. 96 % der Handwerksbetriebe äußern solche Sicherheitsbedenken[16]. Auch wenn viele Risiken durch Maßnahmen minimiert werden können, führen diese Ängste oft dazu, dass man lieber beim Altbewährten bleibt. Zudem sehen 63 % der Betriebe Nachholbedarf bei der Digitalisierung der Behörden – langsame Online-Verwaltungsangebote machen manchen Prozess umständlich[17].

Diese und weitere Faktoren führen dazu, dass der digitale Transformationsprozess für kleine Unternehmen weiterhin ein Kraftakt ist. Er stößt aufgrund von Zeit-, Komplexitäts- und Kostengründen immer wieder an Grenzen[18]. Viele Unternehmer wünschen sich an dieser Stelle Unterstützung und klare Rahmenbedingungen, um schneller voranzukommen[19]. Dennoch lassen sich die meisten nicht entmutigen – sie wissen, dass Stillstand langfristig riskanter wäre als Veränderung.

Welche Chancen bietet die Digitalisierung?

Trotz aller Herausforderungen: Die Digitalisierung bietet enorme Chancen gerade für kleine und mittlere Unternehmen. Wer den Schritt wagt, kann in vielen Bereichen profitieren:

- Effizienz und Zeitersparnis: Digitale Lösungen helfen, Arbeitsabläufe zu beschleunigen und zu vereinfachen. Routineaufgaben lassen sich automatisieren, Daten müssen nicht mehr manuell mehrfach eingetippt werden und Informationen sind schneller verfügbar. 83 % der digital aktiven Handwerksbetriebe berichten, dass sie durch Digitalisierung viel Zeit sparen – z. B. bei Planung, Dokumentation oder Verwaltung[20]. Zeit ist Geld: Die gewonnene Zeit können Inhaber und Mitarbeiter in wertschöpfende Tätigkeiten oder in die Freizeit investieren.

- Bessere Organisation und weniger Fehler: Wenn Aufträge, Kundendaten oder Lagerbestände digital erfasst sind, geht weniger vergessen. Termine werden per Software geplant (und Kunden vielleicht automatisiert per E-Mail erinnert), was Doppelbuchungen oder Vergesslichkeiten vorbeugt. Digitale Dokumentation – etwa das Erfassen von Arbeitsstunden per App – schafft Transparenz und reduziert Zettelwirtschaft. Insgesamt berichten 78 % der Betriebe von optimierter Lagerhaltung und Logistik dank digitaler Tools[20]. Das bedeutet: Man behält den Überblick und vermeidet Engpässe oder Überbestände. Auch Fehlerquoten sinken, weil z. B. Rechenfehler in Angeboten oder Übertragungsfehler wegfallen, wenn Software richtig eingesetzt wird.

- Flexiblere Arbeitsweisen: Digitale Kommunikation ermöglicht flexibles Arbeiten, auch remote oder von unterwegs. Gerade während der Pandemie haben viele gemerkt: Ein Meeting kann auch per Video stattfinden, und Absprachen im Team laufen effizient über Messenger oder Kollaborationstools. Im Handwerk hat z. B. die Nutzung von Videokonferenzen stark zugenommen (von 5 % auf 29 % intern seit 2020)[21]. Das spart Wegezeiten und macht die Zusammenarbeit ortsunabhängiger. Cloud-Lösungen erlauben es, von verschiedenen Geräten auf dieselben Daten zuzugreifen – der Chef kann abends von zuhause Angebote schreiben, während der Geselle beim Kunden vor Ort die Maße digital erfasst. All das erhöht die Flexibilität und kann sogar helfen, Familie und Beruf besser zu vereinbaren.

- Mehr Reichweite und Kundennähe: Über digitale Kanäle können kleine Unternehmen neue Kundengruppen erreichen, die sie offline nie gefunden hätten. Online-Marketing (etwa bei Google oder via Social Media) macht lokal bekannte Betriebe plötzlich für Kunden im weiteren Umkreis sichtbar. 71 % der Handwerker nennen eine höhere Sichtbarkeit bei der Kundschaft als Vorteil der Digitalisierung[22]. Ein Beispiel: Ein Restaurant, das seine Speisekarte online stellt und Reservierungen per Webseite annimmt, gewinnt Gäste, die online suchen. Oder ein kleiner Händler eröffnet neben dem Laden vor Ort einen Webshop und verkauft damit deutschlandweit. Digitale Bewertungsplattformen wiederum bringen neue Aufträge, wenn man gute Bewertungen hat – daher pflegen mittlerweile über ein Viertel der Handwerksbetriebe solche Online-Einträge[6]. Zudem erwartet die Kundschaft heute oft schnelle Reaktionen: Durch digitale Kommunikation (E-Mail, WhatsApp Business etc.) können kleine Firmen schneller auf Anfragen reagieren, was die Zufriedenheit steigert.

- Verbesserter Kundenservice: Digitalisierung kann den Service deutlich aufwerten. Beispiele sind Online-Terminvereinbarung, die Kunden 24/7 buchen lässt, oder elektronischer Rechnungsversand per E-Mail, was für beide Seiten bequemer ist. Tatsächlich bieten 85 % der Handwerksbetriebe mindestens einen solchen digitalen Service für ihre Kunden an – sei es Terminbuchung, Online-Beratung oder eRechnung[23]. Auch digitale Kundenportale werden immer beliebter: Kunden können dort Aufträge einsehen, Fotos hochladen (z. B. für Kostenvoranschläge) oder den Bearbeitungsstand verfolgen. Das hebt den Service auf ein Niveau, das früher nur große Unternehmen bieten konnten.

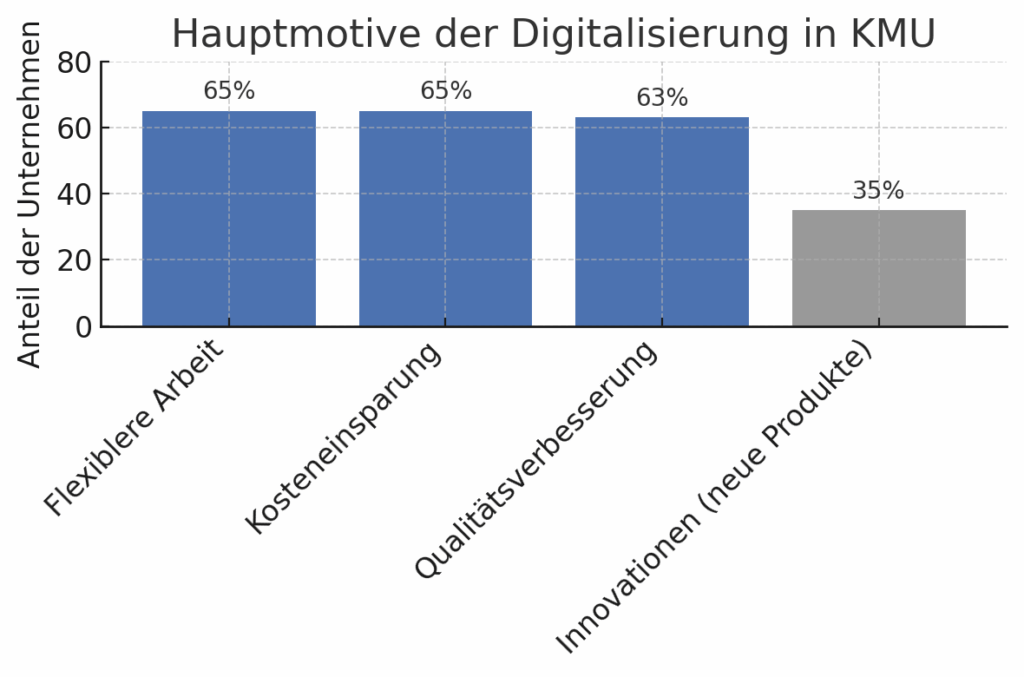

- Kosteneinsparungen: Auch wenn zunächst investiert werden muss – auf lange Sicht spart Digitalisierung oft Kosten. Weniger Papier und Porto durch digitale Rechnungen, effizientere Tourenplanung im Service, wodurch Fahrtkosten sinken, oder z. B. energieeffiziente Produktion durch digitale Steuerung: All das zahlt sich aus. 63 % der Mittelständler geben an, dass Kostensenkung ein Hauptmotiv für ihre Digitalisierungsprojekte ist[24]. Zudem verhindern bessere Daten oft teure Fehlentscheidungen – wer seine Zahlen digital im Blick hat, kann wirtschaftliche Engpässe früh erkennen und gegensteuern.

- Qualitätssteigerung: Durch digitale Mess- und Überwachungssysteme lässt sich die Qualität von Produkten und Dienstleistungen verbessern. Etwa kann ein Malerbetrieb Fotos der vorherigen Arbeiten digital speichern und bei späteren Aufträgen zur Referenz heranziehen, um gleichbleibende Qualität zu sichern. Oder eine Bäckerei nutzt Sensoren in Öfen, um die Temperatur genau zu steuern, was zu konstanterem Backergebnis führt. 67 % der Unternehmen sehen Qualitätsverbesserung als wichtigen Treiber der Digitalisierung[24]. Außerdem ermöglicht Digitalisierung mehr Transparenz gegenüber dem Kunden – z. B. durch Sendungsverfolgung oder digitale Projektberichte – was die wahrgenommene Servicequalität steigert.

- Wettbewerbsfähigkeit & Zukunftssicherung: Unterm Strich betrachten fast 90 % der kleinen Betriebe die Digitalisierung als Chance für die Zukunft des Unternehmens[9]. Wer digitale Technologien einsetzt, kann schneller reagieren, präziser arbeiten und neue Marktchancen nutzen. In Zeiten, in denen sich Märkte und Kundenwünsche rasant ändern, bleibt man so wettbewerbsfähig. Einige Betriebe entwickeln sogar neue Geschäftsmodelle: Zum Beispiel bieten Handwerker Wartungsverträge mit vorausschauender Wartung an, bei der Sensoren Ausfälle vorhersagen (eine Technik, die schon 14 % einsetzen[25]). Solche neuen Angebote wären ohne Digitalisierung undenkbar. Selbst wenn man beim Kerngeschäft bleibt – das digitale Upgrade sorgt dafür, dass man mithalten kann, während andere womöglich zurückfallen. Unternehmen, die die Digitalisierung verschlafen, riskieren Marktanteile zu verlieren[26].

- Attraktiver Arbeitgeber sein: Wie bereits angedeutet, hilft Digitalisierung auch im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Junge Menschen sind es gewohnt, mit digitalen Tools zu arbeiten. Ein Betrieb, der noch alles per Hand und Fax erledigt, wirkt auf viele Talente unattraktiv. Moderne Arbeitsmittel und Software hingegen signalisieren, dass der Arbeitgeber zukunftsfähig und effizient ist. Über soziale Medien können kleine Firmen zudem gezielt Nachwuchs ansprechen (z. B. Lehrlinge über Instagram oder TikTok). 44 % der Handwerksbetriebe werten ihre Ausbildungsplätze digital auf, um für Azubis interessanter zu sein[27]. Digitalisierung trägt also indirekt dazu bei, dass ein Unternehmen Mitarbeiter gewinnt und hält. Außerdem entlastet sie die vorhandenen Mitarbeiter von monotonen Aufgaben – was deren Zufriedenheit steigern kann.

Zusammengefasst: Die Chancen der Digitalisierung für kleine Unternehmen sind vielfältig. Es geht nicht darum, jeden Trend mitzumachen, sondern passende Lösungen zu finden, die den eigenen Betrieb besser, schneller oder kundenfreundlicher machen. Schon kleine digitale Schritte können große Wirkung zeigen – sei es der Schritt vom Papierkalender zur Online-Terminplanung, die Einführung eines digitalen Rechnungssystems oder der Aufbau einer Facebook-Seite zur Kundengewinnung. Wichtig ist, anzufangen und aus Erfolgen zu lernen.

Praxisbeispiele: Digitalisierung im kleinen Maßstab

Um sich das besser vorzustellen, hier ein paar praxisnahe Beispiele, wie Digitalisierung im Alltag kleiner Betriebe aussehen kann:

- Digitale Terminverwaltung: Ein Friseursalon stellt seine Terminplanung auf ein Online-Buchungssystem um. Kunden können rund um die Uhr Termine auf der Website oder per App vereinbaren. Für den Salon entfällt das ständige Telefonieren; Doppelbuchungen passieren nicht mehr, weil das System automatisch die Verfügbarkeit prüft. No-Shows werden reduziert, da Kunden automatische Terminerinnerungen per SMS erhalten. Die Inhaberin merkt schnell: Sie kann deutlich effizienter planen und spart pro Woche mehrere Stunden Verwaltungsaufwand.

- Tablet statt Klemmbrett: Ein Handwerksmeister – sagen wir ein Heizungsbauer – stattet seine Mitarbeiter mit Tablets aus. Die Monteure vor Ort können über eine App direkt Rapporte, Fotos und Kundenunterschriften digital erfassen. Früher wurden diese Informationen auf Papier notiert und später ins Büro gebracht. Jetzt liegen alle Daten in Echtzeit im Büro vor: Die Sachbearbeiterin kann sofort Ersatzteile bestellen, sobald der Monteur ein Problem dokumentiert. Das Ergebnis: Schnellere Auftragsabwicklung, weniger Medienbrüche und ein professionellerer Eindruck beim Kunden (der ggf. direkt per Mail einen Servicebericht erhält).

- Cloud-Software für die Buchhaltung: Ein Zwei-Mann-Betrieb im Dienstleistungsbereich (z. B. ein kleiner Garten- und Landschaftsbaubetrieb) nutzt eine Cloud-Lösung für Angebote und Rechnungen. Angebote lassen sich aus Vorlagen per Klick erstellen, der Chef hat im Dashboard immer den Überblick über offene Rechnungen. Er kann sogar abends von zu Hause aus arbeiten, weil alles online abrufbar ist. Mahnungen gehen automatisch raus, sobald Fristen verstrichen sind. Liquiditätsengpässe lassen sich so besser vermeiden, und der Unternehmer spart sich die Kosten für einen externen Buchhaltungsdienst, weil er vieles selbst erledigen kann – einfacher und schneller als früher mit Excel und Word.

- Social Media Marketing: Eine kleine Bäckerei fängt an, auf Instagram und Facebook aktiv zu werden. Täglich werden appetitliche Bilder der Backwaren gepostet, dazu Neuigkeiten (z. B. „Ab heute Mittag frische Erdbeertorte!“). Die Bäckerei gewinnt dadurch Hunderte Follower aus der Region. Viele Kunden kommen gezielt, weil sie online vom Angebot erfahren haben. Auch Kundenfeedback (Kommentare, Bewertungen) hilft, das Angebot zu verbessern. Die Bindung zur Kundschaft steigt – man kennt „seine“ Bäckerei jetzt auch digital und teilt vielleicht sogar Beiträge weiter, was neue Kundschaft bringt.

Diese Beispiele zeigen: Digitalisierung muss nicht kompliziert sein. Oft sind es einfache Lösungen, die den Betrieb spürbar verbessern. Entscheidend ist, dass die Lösung zum Betrieb passt. Jeder sollte sich fragen: Wo tut uns der Schuh am meisten weh? Genau dort kann Digitalisierung ansetzen – sei es bei zu viel Papierkram, ungenutzten Vertriebschancen oder Problemen in der Organisation. Schritt für Schritt lassen sich so Fortschritte erzielen, ohne den Betrieb zu überfordern.

Unterstützung und Förderung für den digitalen Wandel

Kein kleines Unternehmen muss den Weg der Digitalisierung allein bewältigen. Es gibt in Deutschland zahlreiche Angebote, Beratungsstellen und Förderprogramme, die speziell auf KMU zugeschnitten sind:

- Neutrale Beratung: Die Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie die Handwerkskammern (HWK) bieten vielfältige Informationen, Sprechtage und individuelle Beratungen zum Thema Digitalisierung an. Oft gibt es Digitalisierungsberater oder Innovationsberater, die Betriebe kostenlos oder kostengünstig beraten. Die Handwerksorganisation hat beispielsweise ein umfassendes Beratungsangebot bereitgestellt und verweist auf das Mittelstand-Digital Zentrum Handwerk, das Handwerksbetriebe beim digitalen Wandel unterstützt[28]. Auch die IHKs haben ähnliche Anlaufstellen[29]. Es lohnt sich, bei der zuständigen Kammer nachzufragen – hier bekommt man praxisnahe Tipps und Hinweise auf Fördermöglichkeiten.

- Mittelstand-Digital Zentren: Unter dem Dach des Bundesministeriums für Wirtschaft gibt es bundesweit sogenannte Mittelstand-Digital Zentren (ehemals Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren)[30]. Diese Zentren verteilen sich über alle Regionen und Branchen (es gibt Zentren für Handwerk, für Handel, für verschiedene Branchen etc.). Sie bieten kostenlose Workshops, Webinare, Praxisbeispiele und Expertenwissen rund um Digitalisierung. Kleine Unternehmen können sich dort informieren, Technologien live ausprobieren (z. B. in Schaufenstern oder Testfeldern) und sich mit anderen Firmen austauschen. Das Motto lautet: „Aus der Praxis für die Praxis.“ Oft helfen schon ein Besuch oder ein Anruf bei so einem Zentrum, um Ideen und Anregungen für das eigene Digitalprojekt zu bekommen.

- Finanzielle Förderung: Der Staat lässt Unternehmen bei den Kosten der Digitalisierung nicht allein. Es gibt (oder gab) verschiedene Förderprogramme, die speziell KMU unterstützen. Zum Beispiel richtete sich das Programm “go-digital” gezielt an kleine Firmen und Handwerksbetriebe und übernahm 50 % der Beratungskosten für Digitalisierungsprojekte – dieses Programm lief bis Ende 2024[31] und wurde aufgrund hoher Nachfrage zeitweise ausgeschöpft. Seit 2025 gibt es neue Ansätze: Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bietet etwa zinsgünstige Digitalisierungskredite an, die kleinen Unternehmen Investitionen in Software, Hardware oder IT-Sicherheit erleichtern[32]. Auch viele Bundesländer haben eigene Förderprogramme oder Digitalisierungs-Gutscheine aufgelegt. Wichtig: Meist muss der Antrag gestellt werden, bevor das Digitalisierungsprojekt startet. Eine gute erste Anlaufstelle, um den Überblick über aktuelle Förderungen zu bekommen, sind die Kammern oder die Wirtschaftsförderungen vor Ort[33]. Sie können helfen, das passende Programm zu finden – sei es ein Zuschuss, ein Kredit oder eine Prämie.

- Netzwerke und Erfahrungsaustausch: Sich mit anderen Unternehmen auszutauschen, kann Gold wert sein. Viele Kammern organisieren Erfa-Gruppen oder Themenabende, wo Unternehmer über ihre Digital-Erfahrungen berichten. Es gibt Online-Communities, Facebook-Gruppen oder LinkedIn-Netzwerke speziell für kleine Unternehmer, die Digitalisierungstipps teilen. In solchen Runden lernt man aus Best Practices und auch aus Fehlern anderer – und merkt, dass man mit seinen Herausforderungen nicht allein ist. Zudem können Partnerschaften helfen: Vielleicht tut man sich mit einem IT-Dienstleister oder einer lokalen Agentur zusammen, die einem gewisse Aufgaben abnimmt, während man sich auf sein Kerngeschäft konzentriert.

- Schulungen und Mitarbeiterqualifizierung: Wenn Digitalkompetenzen fehlen, sollte man nicht zögern, in Weiterbildung zu investieren. Es gibt zahlreiche Schulungsangebote – von IHK-Zertifikatslehrgängen über VHS-Kurse bis hin zu Online-Webinaren – die speziell Grundlagen der Digitalisierung vermitteln. Staatliche Programme wie der Bildungszuschuss oder spezielle Förderungen (z. B. die „Weiterbildungsförderung nach Qualifizierungschancengesetz (QCG)“) unterstützen finanziell, wenn Mitarbeiter fit gemacht werden für digitale Aufgaben. Wichtig ist, das Team mitzunehmen: Wenn Mitarbeiter verstehen, welchen Nutzen neue Technik für sie selbst hat (Entlastung von langweiligen Aufgaben, neue Fähigkeiten, etc.), steigt die Akzeptanz enorm.

Fazit: Die Digitalisierung im kleinen Unternehmen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Man muss nicht alles auf einmal umkrempeln. Vielmehr geht es darum, Schritt für Schritt Verbesserungen umzusetzen. Jeder digitale Fortschritt – so klein er zunächst sein mag – kann zu spürbaren Erleichterungen und Erfolgen führen. Dabei darf man ruhig auch externen Rat annehmen: Ob von Kammern, von staatlich geförderten Beratern oder von erfahrenen Kollegen. Niemand erwartet, dass ein Bäckermeister oder eine Tischlermeisterin nebenbei IT-Profi wird. Wichtig ist aber die Offenheit, Neues zu lernen und auszuprobieren.

Die aktuelle Lage zeigt: Digitalisierung ist ein Muss, um zukunftsfähig zu bleiben. Die überwältigende Mehrheit der kleinen Unternehmen sieht das genauso und hat den Wandel bereits angestoßen[34]. Wer jetzt noch unsicher ist, sollte die Chancen ergreifen – die ersten Schritte lohnen sich fast immer. Und denken Sie daran: Digitalisierung heißt nicht, Traditionen aufzugeben, sondern das Beste aus zwei Welten zu verbinden – handwerkliches Können und Erfahrung plus moderne Methoden und Technik. So bleibt Ihr Unternehmen wettbewerbsfähig, effizient und attraktiv – für Kunden und für Mitarbeiter.

Zum Schluss noch ein indirekter Rat: Mutig bleiben! Jede digitale Lösung begann einmal mit einem kleinen Test oder einer Idee. Starten Sie im Kleinen, feiern Sie Erfolge und lernen Sie aus Rückschlägen. Mit der Zeit wird die Digitalisierung zu einem ganz natürlichen Bestandteil Ihres Betriebs – und Sie werden sich fragen, wie Sie jemals ohne leben konnten. Denn am Ende gilt: Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug, um Ihr Unternehmen erfolgreicher, einfacher und zukunftssicher zu machen[35]. Nutzen Sie dieses Werkzeug – es liegt bereit!

Quellen: Offizielle Informationsseiten und Studienergebnisse u. a. des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Bitkom, DIHK sowie Angebote der Mittelstand-Digital Initiative und der Kammern[3][7][11][29]. Diese liefern die Grundlage für die im Artikel genannten Zahlen und Fakten.

[1] [2] [29] [30] Beratung und Förderung für KMU – Weiterbildungsportal Saar

https://weiterbildungsportal.saarland/themen/digitalisierung/beratung-und-foerderung-fuer-kmu/

[3] [4] [5] [6] [20] [21] [22] [25] Neue Studie: High-Tech in der Werkstatt, Drohnen auf dem Dach – das Handwerk wird immer digitaler

https://handwerkdigital.de/cgi-bin/scgi?sid=1&se=1&kd=0&sp=deu&artikellfd=100934&bef=oeffneartikel

[7] [8] [18] [19] [24] [35] Digitalisierung eher Werkzeug als Innovationsmotor

[9] [13] [14] [27] [34] Handwerk: Azubis machen Betriebe fit für die Digitalisierung | Presseinformation | Bitkom e. V.

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Handwerk-Azubis-Betriebe-Digitalisierung

[10] [26] Digitalisierung der deutschen Wirtschaft kommt nur langsam voran | Presseinformation | Bitkom e. V.

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Digitalisierung-Wirtschaft-langsam

[11] Digitalisierung im Mittelstand: Fünf aktuelle Studien beleuchten den Status Quo | Mittelstand-Digital Zentrum Berlin

https://digitalzentrum-berlin.de/digitalisierung-im-mittelstand-vier-aktuelle-studien

[12] [15] [16] [17] [23] Digitalisierung im Handwerk: Chancen laut Bitkom Studie 2025

https://www.itsm-gmbh.de/digitalisierung-im-handwerk-bitkom-studie-2025/

[28] Digitalisierung im Handwerk | ZDH

https://www.zdh.de/ueber-uns/fachbereich-wirtschaft-energie-umwelt/digitalisierung-im-handwerk/

[31] [32] [33] Förderprogramme für Digitalisierung im Handwerk 2025 – DasHandwerk.de – Die Profis in Ihrer Nähe

https://www.dashandwerk.de/news/foerderprogramme-fuer-digitalisierung-im-handwerk-2025/