Praxis-Gerüst für Deine Kontextanalyse nach ISO 27001

Rückblick zum vorherigen Beitrag

In meinem letzten Beitrag habe ich beschrieben, wie wichtig es für Dich als kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) ist, den Kontext der Organisation gemäß ISO 27001 zu verstehen – also die internen und externen Faktoren, die interessierten Parteien und den Geltungsbereich Deines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS).

Inhalt und Ausblick

In diesem Folgeartikel bekommst Du nun ein konkretes Struktur- und Dokumentations-Gerüst, mit dem Du diese Themen systematisch bearbeiten kannst. Es ist als Orientierungshilfe gedacht – keine starre Vorlage, sondern ein anpassbares Modell, das Du passend zu Deinem Unternehmen, Deiner Branche und Deinen Anforderungen einsetzen kannst.

Im Folgenden Beitrag findest Du:

- Die notwendigen Daten & Kategorien, die Du erfassen solltest.

- Die wesentlichen Dokumente, mit denen Du Deine Kontextanalyse sauber abbildest.

- Eine Strukturierung, wie Du die Daten organisieren kannst.

- Vorgehensweise / Ablauf

- Hinweise & Tips

Damit legst Du – basierend auf dem im letzten Beitrag dargestellten Konzept – den Schritt von der Theorie zur Umsetzung und schaffst eine solide Ausgangsbasis für Dein ISMS.

Struktur und Aufbau der notwendigen Daten, Kategorien und Dokumente für eine Kontextanalyse

Ausgehend vom vorherigen Beitrag und auf Grundlage bewährter Vorgehensweisen schlage ich dir folgendes Schema vor, das du in deinem Unternehmen zur Umsetzung verwenden kannst. Diese Struktur hilft dir, die Daten systematisch zu erfassen, zu dokumentieren und später für Risikoanalyse, Maßnahmenplanung etc. sinnvoll zu nutzen.

1. Daten & Kategorien

Im Rahmen der Kontextanalyse solltest du Daten zu folgenden Kategorien erfassen:

A. Organisatorischer Rahmen / Unternehmensprofil

- Unternehmensname, Rechtsform, Branche, Größe (Mitarbeiterzahl, Standorte)

- Geschäftszweck, Vision, Mission, strategische Ziele

- Produkte und Dienstleistungen (was wird angeboten)

- Kernprozesse und Wertschöpfungsketten

- Organisatorische Struktur, Führungs- und Verantwortungsstrukturen

- Mitarbeiterstruktur, Qualifikationen, Sicherheitsbewusstsein

- Infrastruktur: IT-Systeme, Anwendungen, Betriebsmittel, Standorte, Home-Office/Remote-Arbeit

B. Interne Faktoren (Stärken/Schwächen)

- Identifikation wichtiger Informationswerte (Assets): z. B. Kundendaten, geistiges Eigentum, Betriebsdaten, Systeme, Prozesse

- Schutzziele dieser Werte: Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit (CIA-Triade)

- Bestehende Sicherheitsprozesse, Richtlinien, Kontrollen

- Risiken und Schwachstellen im internen Umfeld (z. B. veraltete Systeme, geringe Dokumentation, unklare Verantwortlichkeiten)

- Ressourcen: Budget, Personal, Fachkenntnisse, Technologie

- Unternehmenskultur, Werteverständnis, Verhalten der Mitarbeitenden (z. B. Sicherheitsbewusstsein)

C. Externe Faktoren (Chancen/Risiken)

- PESTLE-Faktoren:

- Politisch: Gesetze, Regulierungen, Branchenvorgaben

- Wirtschaftlich: Marktentwicklung, Wettbewerbsdruck, Lieferketten, Kostenstruktur

- Sozial/Kulturell: Erwartungen von Kunden, Mitarbeitenden, Öffentlichkeit

- Technologisch: Neue Technologien, Bedrohungslandschaft, Cloud, IoT, Abhängigkeiten

- Rechtlich: Datenschutz (z. B. DSGVO), Compliance-Vorgaben, Vertragsanforderungen

- Umwelt/Ökologisch: Klimarisiken, Nachhaltigkeitsanforderungen, Standortbedingungen

- Stakeholder-Anforderungen von außen: Kundenanforderungen, Lieferantenanforderungen, Versicherungen, Investoren

- Externe Partnerschaften, Dienstleister, Lieferantenbeziehungen (Abhängigkeiten)

- Markt- und Wettbewerbsbedingungen: Zertifizierungen, Normanforderungen, Branchenstandards

D. Interessierte Parteien (Stakeholder)

- Liste aller relevanten Parteien (intern & extern)

- Für jede Partei: Erwartungen, Anforderungen, Einfluss auf ISMS, Bedeutung (Priorität)

- Schnittstellen und Abhängigkeiten (z. B. Dienstleister, externe IT)

- Potenzielle Konflikte zwischen Stakeholder-Erwartungen

E. Geltungsbereich (Scope) des ISMS

- Definition des organisatorischen Bereichs: Standorte, Abteilungen, Prozesse, IT-Systeme

- Definition der Informationswerte und Datentypen, die eingeschlossen sind

- Ausgeschlossene Bereiche und Begründung

- Externe Schnittstellen / Dienstleister, die relevant sind

- Darstellung der Grenze: „Was gehört dazu?“ vs. „Was nicht?“

F. Dokumentation & Aktualisierung

- Dokumentation der Analyse (intern, extern, Stakeholder, Scope)

- Review-Mechanismus (z. B. jährliche Überprüfung, bei Änderungen)

- Verantwortlichkeiten für Pflege der Kontextanalyse

- Änderungsprotokoll: wann analysiert, wer beteiligt, welche Änderungen gemacht

2. Dokumente und Aufbau

Ich empfehle folgende Dokumente zu erstellen und zu pflegen:

1. „Kontext der Organisation – Analysebericht“ Inhalt:

Inhalt:

- Unternehmensprofil (siehe A)

- Zusammenfassung der internen Faktoren (Stärken/Schwächen)

- Zusammenfassung der externen Faktoren (Chancen/Risiken)

- Ergebnis einer SWOT-Matrix (Stärken/Schwächen vs. Chancen/Risiken und abgeleitete Strategien)

- Wichtigste Informationswerte und Schutzziele

- Wesentliche Abhängigkeiten (z. B. Dienstleister, Lieferkette)

- Schlüsselprozesse, Systeme, Standorte

2. „Stakeholder-Matrix“

Inhalt:

- Tabelle mit: Stakeholder | Kategorie (intern/extern) | Erwartung/Anforderung | Einfluss auf ISMS | Priorität | Maßnahmen / Hinweise

- Regelmäßige Aktualisierung und Status (z. B. letzte Überprüfung, nächste Überprüfung)

3. „Scope-Statement ISMS“

Inhalt:

- Beschreibung der Organisation und deren Geltungsbereich

- Aufzählung der Standorte, Abteilungen, Prozesse, IT-Systeme, Datentypen

- Ausnahmen mit Begründung

- Schnittstellen zu externen Dienstleistern

- Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten

- Datum, Version, Freigabe

4. „Umfeldanalyse“ (optional als Anhang)

Inhalt:

- Detailanalyse der externen Faktoren unter den PESTLE-Kategorien

- Relevanzbewertung (z. B. hoch/mittel/niedrig)

- Auswirkungen auf Informationssicherheit

- Referenz auf Dokument 1

5. „Review-Log Kontextanalyse“

Inhalt:

- Datum der Analyse / Revision

- Wer beteiligt war

- Welche Änderungen vorgenommen wurden (z. B. neue Stakeholder, geänderter Scope, neue Gesetze)

- Nächster geplanter Überprüfungstermin

3. Strukturierung der Daten in einem System

Damit die Daten gut nutzbar sind, schlage ich dir folgendes Struktur- und Datenmodell vor:

Hauptordner „Kontext der Organisation“

- Unternehmensprofil (beinhaltet die Beschreibung des Unternehmens, Selbstverständnis, Werte und Geschäftstätigkeit)

- Scope + Anwendungsbereich (definiert die Bereiche auf die das ISMS angewendet werden soll)

- Ziele der Organisation und des ISMS

- SWOT-Analyse (Ergebnis der Stärken/Schwächen und Chancen/Risiken mit den daraus resultierenden Strategien und Maßnahmen)

- Anforderungen von internen und externen Faktoren (ist das Hauptdokument der abgeleiteten Maßnahmen aus der Bewertung der interessierten Parteien, Stakeholdern, Gesetzuen und Richtlinie bzw. derenen Nachverfolgung)

Anforderungen von internen und externen Faktoren

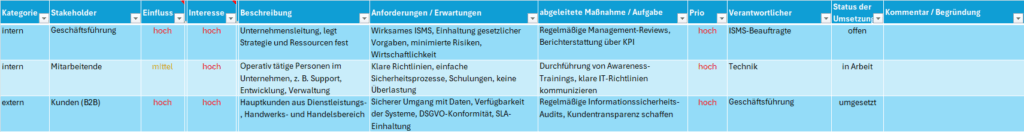

Für mich eines der zentralsten Dokumente ist die Erfassung der Anforderungen von internen und externen Faktoren. Darin enthalten sind die Bewertung von interessierten Parteien bzw. Stakeholdern anhand von ihrem Einfluss und Interesse an die Organisation bzw. dem ISMS. Denn daraus lassen sich nicht nur gezielte Maßnahmen ableiten und diese entsprechend für die Umsetzung priorisieren, sondern auch die Kommunikation anhand der Stakeholdermatrix steuern.

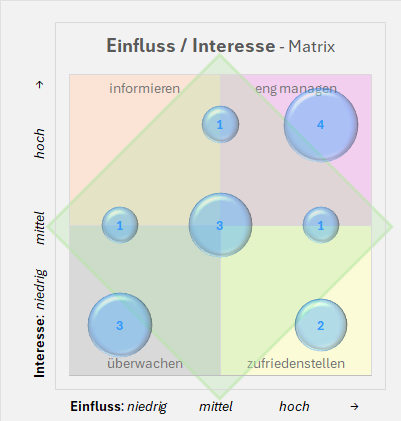

Stakeholdermatrix

In meinem Exceldokument zur Erfassung der Anforderungen von internen und externen Faktoren wird deshalb auch gleich die Kommunikationsmatrix der Stakeholder mit aufgebaut. Anhand dessen ist in der nebenstehenden Grafik beispielhaft ersichtlich, dass Stakeholder bzw. interessierte Parteien, welche einen hohen Einfluss und ein hohes Interesse an der Organisation bzw. ISMS haben besonders eng gemanaget werden müssen. andere wiederum müssen nur informiert, zufriedengestellt oder regelmäßig überwacht werden.

Die „Macht“ der Kommunikation ist nicht zu unterschätzen, denn nicht alle können gleichermaßen bedient werden oder benötigen unterschiedliche Aufmerksamkeit.

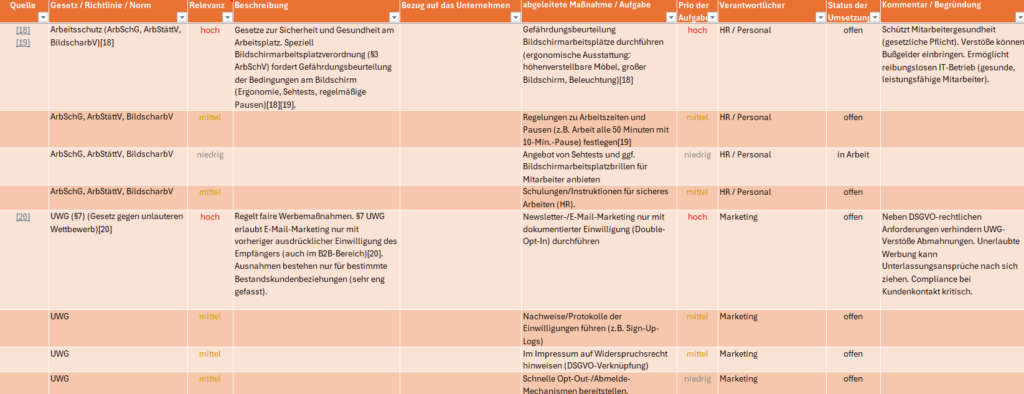

Relevanz von rechtlichen Anforderungen

Die vorherigen Tabelle ist eine Möglichkeit Gesetze, Richtlinien und rechtliche Anforderungen bzgl. ihrer Relevanz auf die Organisation bzw. auf das ISMS zu bewerten. Daraus ergeben sich erneut umzusetzende Maßnahmen und Aufgaben.

Ein Managementsystem fordert eine systematische Vorgehensweise von der Erfassung, Bewertung, Überwachung bis hin zu den daraus resultierenden Maßnahmen, welche zur ständigen Verbesserung des gesamten Systems beitragen. Deshalb sind neben den Tabellen auch die Auswertung und Darstellung anhand von relevanten Kennzahlen so wichtig. Diese werden beispielhaft durch die Grafen dargestellt.

4. Vorgehensweise / Ablauf

- Workshop/Interview mit Geschäftsleitung, IT, Fachabteilungen zur Erhebung interner Faktoren

- Workshop/Analyse zur Erhebung externer Faktoren (mit PESTLE-Rundgang)

- Identifikation und Bewertung der Stakeholder

- Erstellung der Tabelle und Dokumentation

- Definition des Scope auf Basis der Analyse

- Genehmigung des Scope durch die Geschäftsleitung

- Jahres- oder Halbjahres-Review festlegen

- Integration der Kontextanalyse-Daten in das weitere ISMS (z. B. Risikoanalyse, Maßnahmenplanung, Audit)

5. Hinweise und Tipps

- Halte die Dokumentation praxisnah und verständlich – vermeide Norm-Floskeln ohne Bezug zur eigenen Organisation.

- Achte darauf, nicht nur technische Aspekte zu betrachten – Organisation, Kultur, Prozesse und Mitarbeitende sind genauso wichtig.

- Der Scope sollte ausreichend vollständig sein und keine wesentlichen Abhängigkeiten ausschließen. Gleichzeitig darf er aber nicht überdimensioniert sein, sonst wird das ISMS schwer handhabbar.

- Die Kontextanalyse ist kein einmaliges Projekt, sondern ein lebendiges Dokument – sie muss gepflegt, überwacht und bei Änderungen angepasst werden.

Weitere Beiträge:

Struktur-Gerüst für die Kontextanalyse nach ISO 27001 für KMU